2015年10月17日

矢田部式部盛治(もりはる)

三嶋大社護持と民心の安定に捧げた生涯

第66代三嶋大社神主

矢田部式部盛治(もりはる)

文政7(1824)年3月3日、掛川藩主・太田摂津守家老橋爪弥一右衛門の3男として生まれる。幼名岩吉。幼い頃より藩校徳造書院に学び、国学と算術と武術に励む。しばしば非凡な才能で人々を驚かせたが、特に槍術は宝蔵院流十文字槍に秀で、藩内の若者で彼の右に出る者はないとまでいわれた。

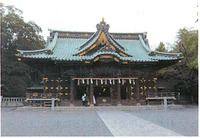

天保14(1843)年、19歳の時、三嶋神社神主、矢田部伊織盛正の養子となり、名を式部盛治と改めた。嘉永3(1850)年、26歳で三嶋大社神主となる。そのわずか4年後の安政元(1854)年、東海大地震(安政地震)が起こり、三嶋大社は神殿を始め30有余の建造物が悉く倒壊した。盛治は早速幕府に造営を請い、募財のため東奔西走したが内憂外患の当時の情勢下、それは困難を極めた。しかし、盛治はいたずらに焦ることなく、粘り強く再建に向かった。神主、社家、三島宿民一丸となっての悲願達成への努力がついに実を結び、着工から13年の歳月を費やし、明治2(1869)年、新社殿が竣工した。それは街道筋に類を見ないほどの立派で勇壮なものであった。

盛治は救世愛民を主義とし、震災風水害の度毎に救済事業に力を入れた。物価の暴騰甚だしく世相騒然となった慶応元(1865)年6月、三島宿で米屋数軒が打ち壊されるという事件が起こった。この時盛治は破格の値段で米を売り窮民の救済にあたったことは、今なお古老の語り草となっている。

明治元(1868)年、官軍東征の折には、遠州に報国隊、駿河に赤心隊という神官を中心とする盟約がなされた。盛治はこれに呼応して伊豆の神官約70人を結集し伊豆伊吹隊を結成。自らその盟主となり、明治天皇東行を護衛し、人心の安定に力を尽くした。このため三島宿は騒乱の兵火を免れることができた。

一方、盛治は、三嶋大社北東に位置する紙園原一帯の開発にも注目し、農民の長年の念願であった沢地川から水路をひき、10町歩に及ぶ水田開発に成功した。明治2(1869)年2月、村民総出の工事が始まり、盛治は陣頭指揮に立った。長さ250mの掘り抜きトンネルを含め、全長およそ500mの掘割用水路はわずか4カ月間で完成した。特筆すべきはこの工事にかかる費用は全て矢田部家で立て替えられたことである。死の直前、盛治は息子の盛次を枕元に呼び、「祇園原用水の工事費は、全部矢田部家で返すために、生活を切り詰めてやってきた。盛次、お前もどのような苦労をしてでも残りの金をしっかり返してくれ」と言い残したという。盛次は父の遺志を受け継ぎ、正月に餅もつけないほど貧乏になっても、借りたお金を返すために努力して、とうとう全額返した。この盛治の生き方に心打たれた人々は、「お殿様」と敬い親しみ、約100年後、三嶋大社境内に「矢田部式部盛治像」を建立した。

明治4(1871)年、三嶋大社は*官幣大社に指定される。この朗報に接したのも束の間、同年9月14日、死去。享年47。波乱に満ちた時局下、絶えず民心の安定に心を配り、大社造営の悲願を達成した盛治は、新政府からの度々の招致にも拘わらず、三嶋大社護持に全生命を捧げた。

*官幣大社 社格のひとつ。大社、中社、小社、別格官幣社の別がある。

明治以後は宮内省から幣帛(へいはく・神に供える麻布の称)を供進した神社をいう。主として皇室尊崇の神社および天皇、皇親、功臣を祀る神社。第2次大戦後この制度は廃止された。

出典= 『三島市誌・中巻』『群像いず』永岡治著(静岡新聞社発行)『矢田部式部盛治』伊藤三千夫著(矢田部盛治大人偉業顕彰会発行)『郷土につくした人々2大空にかけるゆめ』(静岡教育出版社発行)

【グランドワーク三島:ボランラリーニュース№57号「みしま歴史旅その20」より】

第66代三嶋大社神主

矢田部式部盛治(もりはる)

文政7(1824)年3月3日、掛川藩主・太田摂津守家老橋爪弥一右衛門の3男として生まれる。幼名岩吉。幼い頃より藩校徳造書院に学び、国学と算術と武術に励む。しばしば非凡な才能で人々を驚かせたが、特に槍術は宝蔵院流十文字槍に秀で、藩内の若者で彼の右に出る者はないとまでいわれた。

天保14(1843)年、19歳の時、三嶋神社神主、矢田部伊織盛正の養子となり、名を式部盛治と改めた。嘉永3(1850)年、26歳で三嶋大社神主となる。そのわずか4年後の安政元(1854)年、東海大地震(安政地震)が起こり、三嶋大社は神殿を始め30有余の建造物が悉く倒壊した。盛治は早速幕府に造営を請い、募財のため東奔西走したが内憂外患の当時の情勢下、それは困難を極めた。しかし、盛治はいたずらに焦ることなく、粘り強く再建に向かった。神主、社家、三島宿民一丸となっての悲願達成への努力がついに実を結び、着工から13年の歳月を費やし、明治2(1869)年、新社殿が竣工した。それは街道筋に類を見ないほどの立派で勇壮なものであった。

盛治は救世愛民を主義とし、震災風水害の度毎に救済事業に力を入れた。物価の暴騰甚だしく世相騒然となった慶応元(1865)年6月、三島宿で米屋数軒が打ち壊されるという事件が起こった。この時盛治は破格の値段で米を売り窮民の救済にあたったことは、今なお古老の語り草となっている。

明治元(1868)年、官軍東征の折には、遠州に報国隊、駿河に赤心隊という神官を中心とする盟約がなされた。盛治はこれに呼応して伊豆の神官約70人を結集し伊豆伊吹隊を結成。自らその盟主となり、明治天皇東行を護衛し、人心の安定に力を尽くした。このため三島宿は騒乱の兵火を免れることができた。

一方、盛治は、三嶋大社北東に位置する紙園原一帯の開発にも注目し、農民の長年の念願であった沢地川から水路をひき、10町歩に及ぶ水田開発に成功した。明治2(1869)年2月、村民総出の工事が始まり、盛治は陣頭指揮に立った。長さ250mの掘り抜きトンネルを含め、全長およそ500mの掘割用水路はわずか4カ月間で完成した。特筆すべきはこの工事にかかる費用は全て矢田部家で立て替えられたことである。死の直前、盛治は息子の盛次を枕元に呼び、「祇園原用水の工事費は、全部矢田部家で返すために、生活を切り詰めてやってきた。盛次、お前もどのような苦労をしてでも残りの金をしっかり返してくれ」と言い残したという。盛次は父の遺志を受け継ぎ、正月に餅もつけないほど貧乏になっても、借りたお金を返すために努力して、とうとう全額返した。この盛治の生き方に心打たれた人々は、「お殿様」と敬い親しみ、約100年後、三嶋大社境内に「矢田部式部盛治像」を建立した。

明治4(1871)年、三嶋大社は*官幣大社に指定される。この朗報に接したのも束の間、同年9月14日、死去。享年47。波乱に満ちた時局下、絶えず民心の安定に心を配り、大社造営の悲願を達成した盛治は、新政府からの度々の招致にも拘わらず、三嶋大社護持に全生命を捧げた。

*官幣大社 社格のひとつ。大社、中社、小社、別格官幣社の別がある。

明治以後は宮内省から幣帛(へいはく・神に供える麻布の称)を供進した神社をいう。主として皇室尊崇の神社および天皇、皇親、功臣を祀る神社。第2次大戦後この制度は廃止された。

出典= 『三島市誌・中巻』『群像いず』永岡治著(静岡新聞社発行)『矢田部式部盛治』伊藤三千夫著(矢田部盛治大人偉業顕彰会発行)『郷土につくした人々2大空にかけるゆめ』(静岡教育出版社発行)

【グランドワーク三島:ボランラリーニュース№57号「みしま歴史旅その20」より】