2016年10月28日

山田寿太郎さん死去

山田寿太郎さん死去 90歳

西浦特産ミカン「寿太郎」

沼津市西浦地区特産の高級ミカン「寿太郎」を発見した山田寿太郎さん(90)=同市西浦久連=が21日に死亡した。27日までに関係者への取材で分かった。告別式は済ませた。

1975年、自身のミカン園で青島温州の樹木の一部に果実の着色時期が早く、風味が優れた「枝変わり」を見つけた。接ぎ木した苗木をもとに改良を重ね、84年に「寿太郎温州」として品種登録された。

「寿太郎」はJAなんすんが扱うかんきつ類の主力に成長し、貯蔵法の工夫による「寿太郎プレミアム」などの新ブランドも誕生した。

山田さんは「寿太郎」の開発や普及で数々の表彰を受けた。2008年には大日本農会(東京都港区)の紫白綬有功章を県内で初めて受章した。同JA西浦柑橘出荷部会の高島敬司部会長(68)は「西浦地区がミカン産地として維持できているのはひとえに寿太郎さんのおかげだ」と功績をたたえた。

【静新平成28年10月28日(金)朝刊】

西浦特産ミカン「寿太郎」

沼津市西浦地区特産の高級ミカン「寿太郎」を発見した山田寿太郎さん(90)=同市西浦久連=が21日に死亡した。27日までに関係者への取材で分かった。告別式は済ませた。

1975年、自身のミカン園で青島温州の樹木の一部に果実の着色時期が早く、風味が優れた「枝変わり」を見つけた。接ぎ木した苗木をもとに改良を重ね、84年に「寿太郎温州」として品種登録された。

「寿太郎」はJAなんすんが扱うかんきつ類の主力に成長し、貯蔵法の工夫による「寿太郎プレミアム」などの新ブランドも誕生した。

山田さんは「寿太郎」の開発や普及で数々の表彰を受けた。2008年には大日本農会(東京都港区)の紫白綬有功章を県内で初めて受章した。同JA西浦柑橘出荷部会の高島敬司部会長(68)は「西浦地区がミカン産地として維持できているのはひとえに寿太郎さんのおかげだ」と功績をたたえた。

【静新平成28年10月28日(金)朝刊】

Posted by パイプ親父 at

11:40

│Comments(0)

2016年10月12日

牧田一郎氏 富士商議所次期会頭

富士商議所 次期会頭に牧田氏

富士商工会議所は11日、同商議所で常議員会を開き、井出稔会頭(80)=富士共和製紙会長=の後任に牧田一郎副会頭(71)=田子の月社長=が就任する人事案に同意した。11月1日の臨時議員総会で正式に承認される見通し。任期は2019年10月末までの3年間。

井出氏は、前会頭の遠藤敏東エンチョー名誉会長(83)が任期途中で退任したのを受け、昨年6月から会頭を務めた。就任から1年4カ月で勇退する理由について井出氏は「自身の年齢を踏まえ、後任に道を譲るべきと判断した」と述べた。

牧田氏は中央大商学部卒。1982年から田子の月社長。同商議所では2004年から4期12年にわたり副会頭を務めている。

【静新平成28年10月12日(水)朝刊】

富士商工会議所は11日、同商議所で常議員会を開き、井出稔会頭(80)=富士共和製紙会長=の後任に牧田一郎副会頭(71)=田子の月社長=が就任する人事案に同意した。11月1日の臨時議員総会で正式に承認される見通し。任期は2019年10月末までの3年間。

井出氏は、前会頭の遠藤敏東エンチョー名誉会長(83)が任期途中で退任したのを受け、昨年6月から会頭を務めた。就任から1年4カ月で勇退する理由について井出氏は「自身の年齢を踏まえ、後任に道を譲るべきと判断した」と述べた。

牧田氏は中央大商学部卒。1982年から田子の月社長。同商議所では2004年から4期12年にわたり副会頭を務めている。

【静新平成28年10月12日(水)朝刊】

2016年10月04日

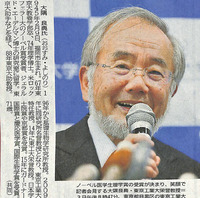

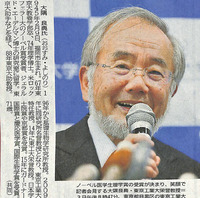

大隅良典氏ノーベル賞

大隈良典氏ノーベル賞

細胞内リサイクル解明

医学生理学賞 がん創薬など期待

【ストックホルム共同】スウェーデンのカロリンスカ研究所は3日、2016年のノーベル医学生理学賞を、細胞が自分のタンパク質を分解してリサイクルする「オートファジー(自食作用)」と呼ばれる仕組みを解明した大隅良典・東京工業大栄誉教授(71)に授与すると発表した。

細胞が正常な働きを保つための基礎的な仕組みで、異常があるとがんやアルツハイマー病など多くの病気につながるとされる。今後の創薬にも役立つと期待される研究が最高の栄誉に輝いた。

受賞の決定を受け、大隅氏は「単独受賞は驚きだ。大変光栄に思っている」と話した。

日本人のノーベル賞受賞は3年連続で25人目。医学生理学賞は昨年の大村智・北里大特別栄誉教授(81)に続く4人目。日本オリジナルの研究成果が高く評価された。

大隅氏は単細胞生物の酵母を使い実験。酵母を顕微鏡で観察中に、細胞内に膜ができ、不要なタンパク質を取り囲んで除去する現象を発見した。半世紀前にこのような仕組みの存在は提唱されていたが、実態は不明だった。

ごみの除去だけではなく、飢餓状態のときに自らのタンパク質を栄養とするためにリサイクルしていることも突き止めた。さらに、オートファジーに関わるさまざま遺伝子を見つけている。

☆オートファジー

細胞が自らの内部にあるタンパク質などを分解する仕組みで自食作用と呼ばれる。1960年代に大まかな概念が提唱されたが、詳細は謎だった。細胞内に小さな膜が現れ、球状に丸まりながらタンパク質を取り込む。そしてリソソームなどの小器官と融合し、酵素でタンパク質を分解する。不要なものだけを、一気に大量に分解するのが特徴。細胞の健康を保つほか、分解したタンパク質を栄養源に再利用することで飢餓に耐える働きがある。

「間違いなく面白い」

自食作用研究一心に

ノーベル医学生理学賞に決まった東京工業大栄誉教授の大隅良典さん(71)は、折に触れ「研究がどう役に立つのかは気にしない。生物学的に大事なことをやるだけ」と話してきた。「小さいことでも、世界で初めてという『わくわく』が科学の醍醐味(だいごみ)だしとも。ひたむきな探求心が、細胞のオートファジーへ自食作用)解明という大発見につながった。

「人がやらないことを、じっくり研究したいと思っていた」という。1988年、顕微鏡で単細胞生物の酵母を観察し、自食作用につながる動きを見つけた。「これは間違いなく面白い」。東京大に初めて研究室を持った直後で、研究機器も少なかったが、顕微鏡を毎日のぞいた末の大発見だった。

弟子の一人、東京大教授の水島昇さん(50)は97年、基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)にあった大隅さんの研究室を初めて訪ねた。大隅さんは廊下の暗がりで1人コピーを取つていた。当時、東京医科歯科大の研究員だった水島さんは衝撃を受けた。「医学部では秘書や部下にやらせますよ」 研究室のメンバーを怒鳴ることはなかったが、顕微鏡写真などの実験データには厳しかった。大隅さんは自身を「へそ曲がり」と評する。座右の銘を聞くと「ない」。だが若手の研究者には「自分のやっていることを面白いと思うことが重要だ」と助言する。

見向きもされなかった細胞の自食作用は今や、世界中でしのぎが削られる一大研究分野となった。水島さんは「その扉を開いた大隅さんは本当にすごい」とたたえる。

自食作用の異常がアルツハイマー病やがんにも関係することが分かってきた。2015年3月、医学分野の世界的な質とされるガードナー国際賞受賞が発表された際大隅さんは「この分野こんなに大きくなって、医学にまで展開するとは想像しなかった」と話した。(共同)

【静新平成28年10月4日(火)朝刊】

細胞内リサイクル解明

医学生理学賞 がん創薬など期待

【ストックホルム共同】スウェーデンのカロリンスカ研究所は3日、2016年のノーベル医学生理学賞を、細胞が自分のタンパク質を分解してリサイクルする「オートファジー(自食作用)」と呼ばれる仕組みを解明した大隅良典・東京工業大栄誉教授(71)に授与すると発表した。

細胞が正常な働きを保つための基礎的な仕組みで、異常があるとがんやアルツハイマー病など多くの病気につながるとされる。今後の創薬にも役立つと期待される研究が最高の栄誉に輝いた。

受賞の決定を受け、大隅氏は「単独受賞は驚きだ。大変光栄に思っている」と話した。

日本人のノーベル賞受賞は3年連続で25人目。医学生理学賞は昨年の大村智・北里大特別栄誉教授(81)に続く4人目。日本オリジナルの研究成果が高く評価された。

大隅氏は単細胞生物の酵母を使い実験。酵母を顕微鏡で観察中に、細胞内に膜ができ、不要なタンパク質を取り囲んで除去する現象を発見した。半世紀前にこのような仕組みの存在は提唱されていたが、実態は不明だった。

ごみの除去だけではなく、飢餓状態のときに自らのタンパク質を栄養とするためにリサイクルしていることも突き止めた。さらに、オートファジーに関わるさまざま遺伝子を見つけている。

☆オートファジー

細胞が自らの内部にあるタンパク質などを分解する仕組みで自食作用と呼ばれる。1960年代に大まかな概念が提唱されたが、詳細は謎だった。細胞内に小さな膜が現れ、球状に丸まりながらタンパク質を取り込む。そしてリソソームなどの小器官と融合し、酵素でタンパク質を分解する。不要なものだけを、一気に大量に分解するのが特徴。細胞の健康を保つほか、分解したタンパク質を栄養源に再利用することで飢餓に耐える働きがある。

「間違いなく面白い」

自食作用研究一心に

ノーベル医学生理学賞に決まった東京工業大栄誉教授の大隅良典さん(71)は、折に触れ「研究がどう役に立つのかは気にしない。生物学的に大事なことをやるだけ」と話してきた。「小さいことでも、世界で初めてという『わくわく』が科学の醍醐味(だいごみ)だしとも。ひたむきな探求心が、細胞のオートファジーへ自食作用)解明という大発見につながった。

「人がやらないことを、じっくり研究したいと思っていた」という。1988年、顕微鏡で単細胞生物の酵母を観察し、自食作用につながる動きを見つけた。「これは間違いなく面白い」。東京大に初めて研究室を持った直後で、研究機器も少なかったが、顕微鏡を毎日のぞいた末の大発見だった。

弟子の一人、東京大教授の水島昇さん(50)は97年、基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)にあった大隅さんの研究室を初めて訪ねた。大隅さんは廊下の暗がりで1人コピーを取つていた。当時、東京医科歯科大の研究員だった水島さんは衝撃を受けた。「医学部では秘書や部下にやらせますよ」 研究室のメンバーを怒鳴ることはなかったが、顕微鏡写真などの実験データには厳しかった。大隅さんは自身を「へそ曲がり」と評する。座右の銘を聞くと「ない」。だが若手の研究者には「自分のやっていることを面白いと思うことが重要だ」と助言する。

見向きもされなかった細胞の自食作用は今や、世界中でしのぎが削られる一大研究分野となった。水島さんは「その扉を開いた大隅さんは本当にすごい」とたたえる。

自食作用の異常がアルツハイマー病やがんにも関係することが分かってきた。2015年3月、医学分野の世界的な質とされるガードナー国際賞受賞が発表された際大隅さんは「この分野こんなに大きくなって、医学にまで展開するとは想像しなかった」と話した。(共同)

【静新平成28年10月4日(火)朝刊】